その想いは抗うほどか?

「何年も前、白人の女性とつき合っていた時に、彼女の両親に会いに行ったことがあった。ものすごく、怖かった。かすかなことであれ不快なことを誰かに言われる、あるいは何らかの形で、招かれざる感じを覚えるんじゃないかと。そうした恐怖がその通りになったということはなくて、その家族を責めるわけでもないけれど、実際、私は怖かった。それが今作のプロットとなった」

「私はオバマ支持。だから人種差別しない」の欺瞞を突く~『ゲット・アウト』 -- 朝日新聞GLOBE より引用

何があっても反抗する気力、エネルギーはあるのか。

エネルギーを使い果たしても、もぎ取ろうと思えるのか。

そこを越えられないのなら、それはもう恋ではない。

もちろん、愛でもない。

相手の属性が好きなのか、

その属性がなくなっても好きなのか。

『GO』(金城一紀 著)はそれを浮き上がらせる。

主人公が恋人に<在日>だと伝えて拒絶されたとき、

主人公が絶望の淵に落ちたのは、

彼女に偏見があったことよりも(もちろんそのことのショックだったと思うが)

彼女の自分への想いが、その偏見にあっけなく負けてしまうことを知ったからだ。

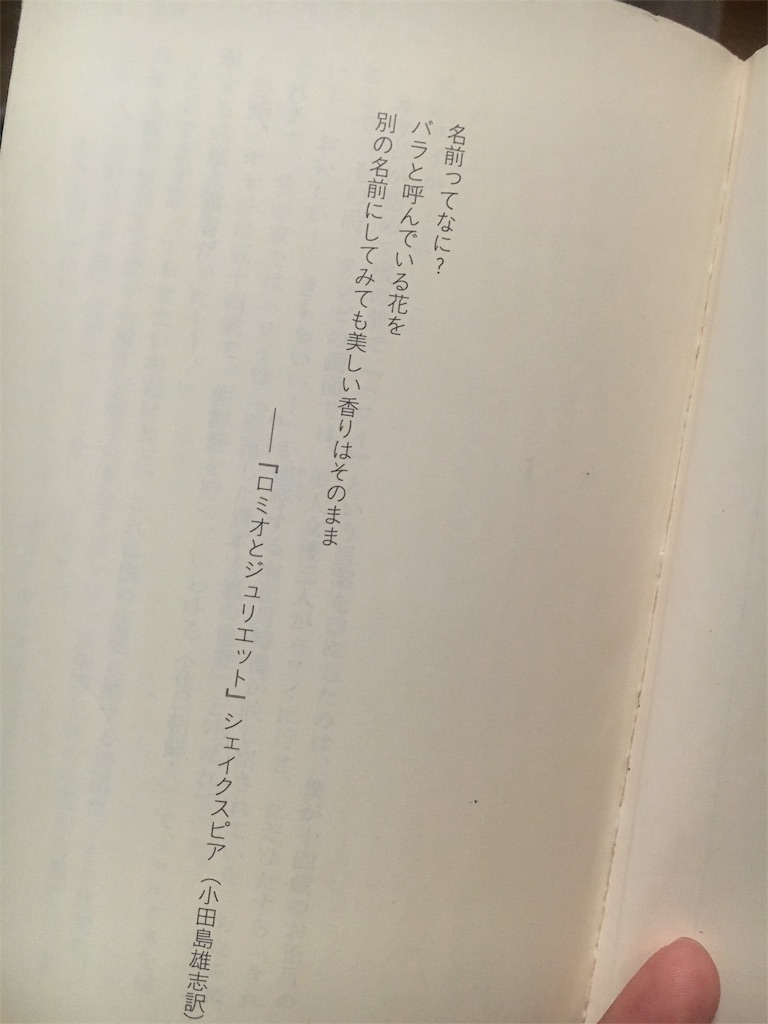

結局のところ、ロミオとジュリエットに出てくるこのセリフが

恋や愛の本質を一番深くついている。

What's in a name?

That which we call a rose.

By any other name would smell as sweet.

名前って何?

バラと呼んでいる花を、

他のどんな名前で呼んでも、その匂いは甘いまま。

「バラ」という名前だから好きなのか?

「バラ」ではなくても好きなままなのか?

『GO』の冒頭に、

「これは僕の恋愛に関する物語だ」という断りがある意味がようやくわかった気がする。

<追記>

家に帰って(ひまだったので業務中にこの記事を書いていた)『GO』を開くと、なんとこのページがあった。驚いて、声が出た。

完全に忘れていた。というより、読み飛ばしていた。初めて読んだときから6年経って、わたしはやっとこの物語を自分のものにした。 理解ではなくて、実感となった。