2016/08/06 莫高窟

下書きから公開。

今日は敦煌2日目、莫高窟を見に行った。

朝目覚めると喉の痛みが最高潮に達していた。ひりついて仕方ない。鋭利な刃物でじわじわと傷つけられているような感覚は最悪だった。

飲み込むのが痛いのは少し前からあったが、声を出すのも痛くなっていた。おかげで、必要最低限しかしゃべらない人となった。

気温は約40度ほどで、日差しはぶすぶすと肌を突き刺してきた。乾燥もひどいのか、いくら水を飲んでも飲み足りない。すこし日向を歩いているだけで身体がふらついてくる。水を求める。

こんな中を長いこと、しかもいつ目的地にたどり着くのか、水場にありつけるのかわからないまま歩いた先人たちに尊敬の念を禁じえない。

こんなに大変で辛いなら、交易もしなくていい、仏典もいらない、領土も広げなくていいから、ほどほどに湿度のある地でゆったりと過ごそうよ、となりそうなものなのに。

莫高窟の規模と緻密さには圧倒された。こんな過酷な環境のなかで作業してたと思うと、涙が出そうになる。いや、乾燥しすぎて涙も出ない。

極楽浄土を目指すには法華経がお手軽コースだということを学んだ。法華経では仏教の救済は雨のように万人に及ぶとされ、苦行によってではなく踊りによって祈ることが許されているから。そういえば、昔日本史で踊り念仏というのを習った。

莫高窟の彫刻や壁画は色が鮮やかについていたのが目新しかった。乾燥しているので、保存状態がいいのだという。もっとも清の晩期に修復されたものが多いのだが。どれも表情がリアルで、表現が繊細だった。涅槃のときにブッダを取り巻く人たちの悲しげな表情が印象的だった。

窟に入る通路に「雍正○○年 来此地一遊」という落書きがあったのには笑った。清の時代においても莫高窟が行楽地であったことがわかる。

今日思ったこと

生きることは抗うこと

その想いは抗うほどか?

「何年も前、白人の女性とつき合っていた時に、彼女の両親に会いに行ったことがあった。ものすごく、怖かった。かすかなことであれ不快なことを誰かに言われる、あるいは何らかの形で、招かれざる感じを覚えるんじゃないかと。そうした恐怖がその通りになったということはなくて、その家族を責めるわけでもないけれど、実際、私は怖かった。それが今作のプロットとなった」

「私はオバマ支持。だから人種差別しない」の欺瞞を突く~『ゲット・アウト』 -- 朝日新聞GLOBE より引用

何があっても反抗する気力、エネルギーはあるのか。

エネルギーを使い果たしても、もぎ取ろうと思えるのか。

そこを越えられないのなら、それはもう恋ではない。

もちろん、愛でもない。

相手の属性が好きなのか、

その属性がなくなっても好きなのか。

『GO』(金城一紀 著)はそれを浮き上がらせる。

主人公が恋人に<在日>だと伝えて拒絶されたとき、

主人公が絶望の淵に落ちたのは、

彼女に偏見があったことよりも(もちろんそのことのショックだったと思うが)

彼女の自分への想いが、その偏見にあっけなく負けてしまうことを知ったからだ。

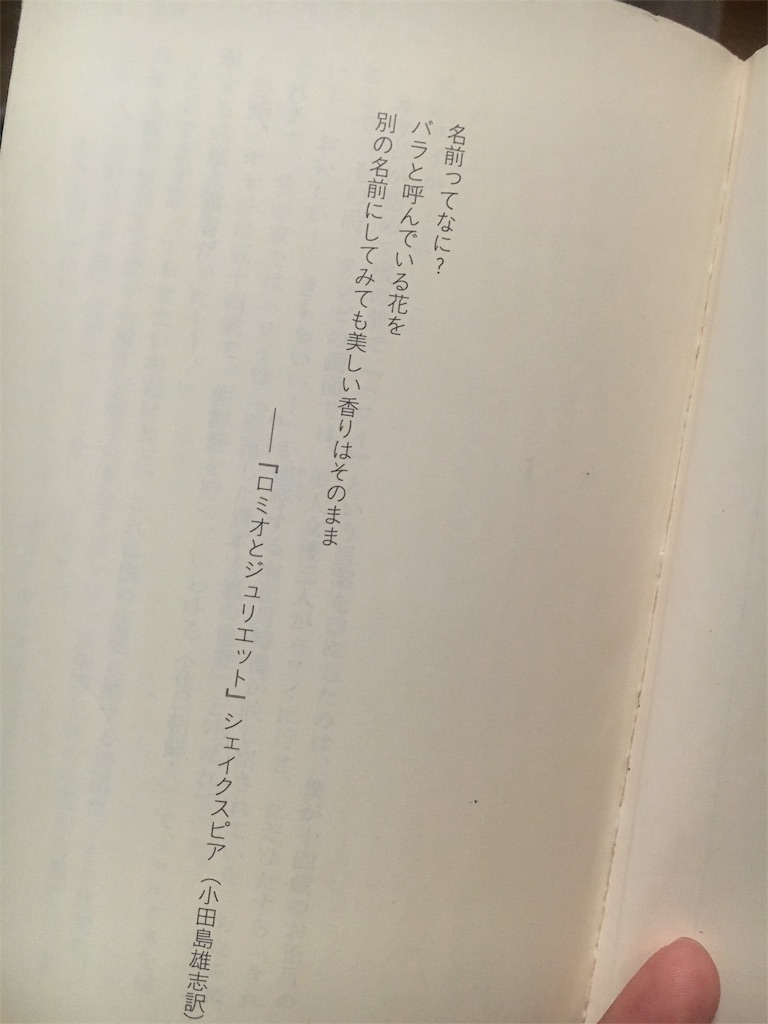

結局のところ、ロミオとジュリエットに出てくるこのセリフが

恋や愛の本質を一番深くついている。

What's in a name?

That which we call a rose.

By any other name would smell as sweet.

名前って何?

バラと呼んでいる花を、

他のどんな名前で呼んでも、その匂いは甘いまま。

「バラ」という名前だから好きなのか?

「バラ」ではなくても好きなままなのか?

『GO』の冒頭に、

「これは僕の恋愛に関する物語だ」という断りがある意味がようやくわかった気がする。

<追記>

家に帰って(ひまだったので業務中にこの記事を書いていた)『GO』を開くと、なんとこのページがあった。驚いて、声が出た。

完全に忘れていた。というより、読み飛ばしていた。初めて読んだときから6年経って、わたしはやっとこの物語を自分のものにした。 理解ではなくて、実感となった。

ナラタージュ

「もういいやって思えてきてん」

一度も好きな人ができたことがなかった友人は、社会人になり、好きな人ができたらしい。職場の先輩だという。月に一度くらい彼女と会うのだが、その度に進捗を報告してくれる。

冒頭は、おとといの彼女の言葉。

「もう脈なしかもしれん。ラインを送っても一日中その返事を気にしてしまうのが疲れるねん」

わかるわかる、と私は相槌を打った。好きな人からの返事を待つのは、この上なくそわそわしてしまい、いつiPhoneの画面が光るのか、つい視界の端でもチラチラと確認してしまう。そして、そのうち待ちくたびれると、光っていないのに光っているかのような錯覚すら起こしてしまうこともあり、そんな自分にまた嫌気が差すのだった。

あまり手応えもないのに、好きな人にアプローチをするのは、本当に疲れるしじわじわと失恋をしているような気持ちになる。自分にも同じような経験があったことを伝えた。自分だけ暴走しているのが気持ち悪いし、恋い焦がれることに単純に疲れる。

「そんな経験あるんや、みんなおんなじなんやな」

と彼女の表情は少しだけゆるんだ。

「でもさ、好きな人ができるだけでいいと思うよ」と言うと、彼女は仏頂面でこう返した。

「いいことなんかない。しんどい」

「それはそうやけど。んー、“いい”っていうか、価値があるとは思う。

だってさ、そこまで好きな人に出会えるっていうこと自体があんまりないことやん?」

「確かに」

初めての恋をしている彼女は力強く頷いた。

「うん。今片思いの辛さを忘れかけてるから、綺麗事を言ってしまってるかもしれんけどさ」

と付け加えておいた。

------ ------ ------

映画『ナラタージュ』を観た。

(ネタバレが嫌な人は読まない方がいいかもしれないです)

改めて、「恋する」ことのハードルの高さを実感した。

奈良時代では、「恋ひ」は受け身だったという。相手を求めるのではなく、相手に惹かれる。身も心も焦がれてしまうもの、それが恋だった。

たとえ、相手が精神的な支柱であり、人間として魅力があると感じていても、さらにはその相手と身体的な関係も持っていても、その人に恋するとは限らないのだ。

泉が葉山先生を好きになるのは必然に思えた。

恋愛もので、一番腹が立つのは好きになるきっかけが全くわからないまま、いつの間にか最初は憎たらしかった人を好きになっているというものだ。

人を好きになるのは、人間関係におけるバグみたいなのだ、というフレーズをどこかで聞いたことがあるけれど、そうは言っても物語の中では好きになるまでの描写をしていく必要があると思う。

話を戻すが、ナラタージュでは、泉の葉山先生に対する思いには必然性があった。自分が泉でも、葉山先生を好きになるだろうな、と納得できる。

一方で、葉山先生から泉への思いは、彼自身の口からも語られていたように、「恋じゃなかったと思う」。泉の存在と、泉から頼られること、向けられる感情は、葉山先生にとって生きていく上で必要だった。必要だったけれども、泉に恋はしなかった。

ではなぜ、卒業式のときにキスをしたのか?

性行為に繋がるキスとそうではないキスとでは、全く重みが違うと思う。後者は、相手を想う気持ちがなければ生まれないものだ。

あんなふうにキスをされたら、自分のことを想ってくれていると感じても仕方がない。だから、いろんな人が論じているように葉山先生はずるいのだ。

泉が風邪のときに看病してくれる葉山先生に「なんでそんなに優しくするんですか、なんなんですか」という泉の台詞に全ての女性が共感したのではないだろうか。

ただ葉山先生にとっては泉は恋愛としての意味抜きで大事な存在だったのだろう。

------ ------ ------

『ナラタージュ』において、雨は重要な表現だ。

昔、恋人と一度だけ旅行に行ったことがある。湖のほとりの街だ。大雨が降っていて、狭い通りをスーツケースを引いて私たちは縦に並んで歩いた。前を歩く華奢な彼の身体と大きな黒い傘が不釣り合いだったことを覚えている。

その土地にゆかりのある人物の旧邸にわたしたちは行った。他に誰もいなかった。

「こんだけの雨のときによう来たね」と係の方が声をかけてくださった。

「京都から来ました」

彼の午前中だけの授業を待って、私たちは京都駅で待ち合わせをしたのだった。

縁側から、遠くまで眺めることができた。緑をたたえた山々に、雨が降り注いでいた。

七夕だったから、二人で短冊を書いた。彼は「もう一年」と書いた。

それは、一年記念の旅行だった。見た途端、私は危うく涙ぐんでしまうところだったけれど、なんとか微笑んでみせた。

それから三ヶ月ほど経って、わたしたちは別れることになった。

「もう一年」は叶わなかった。

------ ------ ------

もうちゃんと人を好きになれる気がしない、と私は思ったけれど、

そのあとに一人片思いをした。その人は、とても色気がある人で、これまで出会ったことがないタイプの男だった。

あれは、たしかに恋だった。

冒頭の、「自分だけが暴走してしまうのが辛い」というのがこの彼だった。寝ても覚めても彼のことを思ってしまう時期があった。

誘って、二人で会った。彼は、まったくわたしを女性として意識していないと思った。諦めようと思った。虚しかった。

しかし、半年後くらいに彼から誘ってきたことがあった。私は舞い上がり、普段買わないようなワンピースを買い、彼と待ち合わせをした。普段は被らない帽子を被って、彼は現れた。道がわからないかもしれないから、迎えに行きますよ、と言ってくれた。

好きだった。彼が自分にする行動の一つひとつが気がかりだった。どういう気持ちで話しかけて、または誘ってくれているのか。

卒業する前に、気持ちを打ち明けた手紙を何回も書いて、何回も破った。

そしてついには気持ちを打ち明けることもできず、終わってしまった。最後に別れのあいさつをするために、会う約束をとりつけたのにも関わらず、運悪く会うことができなかった。春の冷える日、寒々と流れる鴨川を眺めて、久しぶりの失恋を味わった。

あのとき誘ってくれなかったら、私は静かに静かにこの思いを閉じられたのに。

------ ------ ------

もうちゃんと人を好きになれる気がしない。

私はもう一度思う。

そうやって思うほどに、彼らをちゃんと好きだったことを、

少しは誇りに思ってもいいのかもしれない。